Publicado originalmente el 30 de Noviembre de 2020 en Zenda.

Sobre Los ancianos siderales, de Luis Mateo Díez.

|

|

Los ancianos siderales. Luis Mateo Díez. Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2020

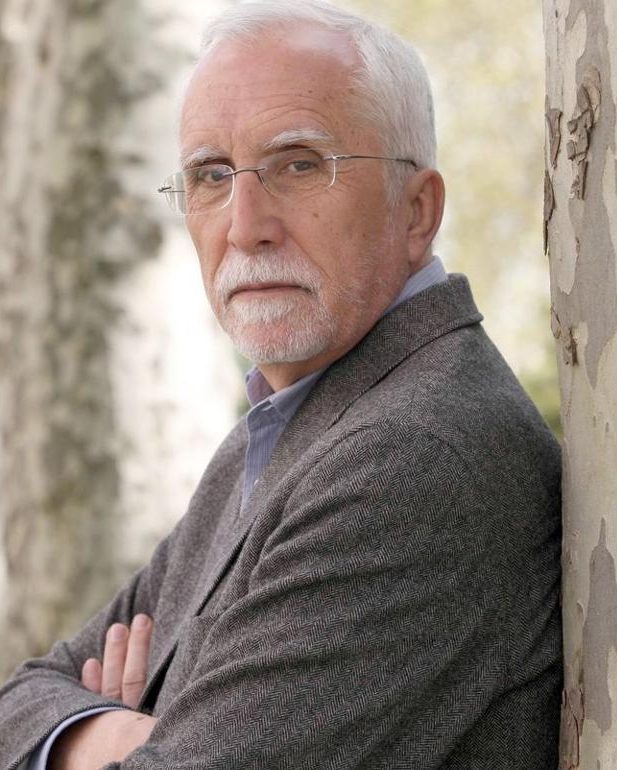

A Luis Mateo Díez, último premio nacional de las letras, le ha llegado el galardón como flor natural, más que otorgado, nacido directamente en la tierra verbal de su solapa y de la literatura que abriga por entero el cuerpo de su vida y su obra.

Cualquier lector que la repase desde sus inicios hasta la fecha, podrá afirmar que Luis Mateo Díez va desarrollando su mundo literario con una voz única en nuestra lengua, donde hay afines pero no semejantes, y con una audacia en su imaginación que va aumentando de temperatura conforme los años pasan y nuevos libros van aterrizando en las librerías, como lo acaba de hacer, como mensajero del premio que estaba a punto de llegar, Los ancianos siderales.

Esta novela, que podemos relacionar con La cabeza en llamas, volumen de relatos que sintetiza como ningún otro, a mi juicio, la propuesta estética y simbólica de Luis Mateo Díez, casi una provocación frente al realismo, da un paso más allá en la visión esperpéntica y onírica de su universo literario.

Es esperpéntica, porque sus personajes, como los del último Valle-Inclán, son peleles sin rumbo que, por sus disparates, son capaces de divertir al espectador.

Es onírica porque están perdidos en una concatenación de hechos inesperados, llenos de desazón y de absurdo. Y, como todo sueño, como todo surrealismo, también de significado.

Y va más allá porque Luis Mateo Díez, con estos elementos, configura, libro a libro, un lenguaje literario que sitúa a sus personajes, cada vez, en una vanguardia nueva de la literatura del absurdo. Nos lo enseñaron los maestros Kafka y Beckett: el retrato del alma contemporánea se concentra en este tipo de historias, donde la invención arrastra hasta la conciencia nuestros temas más escondidos, aunque sean, paradójicamente, los más evidentes y, por ello, lo que más nos esforzamos por ignorar.

Luis Mateo Díez nos enfrenta, entre otros, a tres grandes grandes asuntos de nuestro tiempo, de apabullante actualidad.

Uno es, sin duda, la enfermedad. El Cavernal que ha inventado Luis Mateo -sanatorio de pesadilla cuidado por monjitas y un doctor infame- recuerda a las residencias de ancianos donde el virus pandémico ha campado a sus anchas, cabalgando sobre un mar de desdichas previas. Pero la enfermedad no hay que entenderla en esta novela como algo externo que ataca al ser humano, sino como algo que nace desde dentro, desde una decrepitud creciente y despiadada, una decrepitud que es física y moral al mismo tiempo. Y este sería el segundo asunto central de la novela: la vejez, una vejez que nuestra sociedad -cada vez más vieja pero con una venda en los ojos- trata de aislar dentro de muros insalvables y con cuidados paliativos, para no verse a sí misma y para ir muriendo, cada uno, cuando le toque. Con lo que llegaríamos al tercer tema de la novela: la desaparición del ser humano después de una existencia materialista, incoherente y caprichosa. Luis Mateo Díez usa otra expresión para describirlo. «No son almas mansas», dice, «son arbitarias».

Esta arbitrariedad, manejada sabiamente por el autor, produce escenas hilarantes en las que el personaje coral de esta novela, formado por múltiples seres tan ocurrentes como estrambóticos, van dando tumbos por los pasillos del sanatorio en busca de un significado que no logran completar.

Entre ellos, hay un personaje peculiar llamado Omero, un Omero que ha perdido la H igual que aquel personaje de Baudelaire perdió la aureola de artista en el barro de las avenidas de París. Con él comienza la novela. Un antihéroe que va guardando en el bolsillo las aves muertas que caen junto al pozo del Cavernal. Su descripción no tiene desperdicio:

«Lo que Omero piensa es baladí, lo que siente inadecuado. Calvo y contrito. Malquistado y obsceno. Moroso y aguafiestas (….) se le reconoce cierta pericia para llegar a carcamal».

Este Omero ha perdido la H como los personajes de este Cavernal han perdido el alma, que como mucho conservan como un pájaro muerto en la mano.

Todos ellos están pendientes de unos misteriosos avistamientos, en los que puede estribar un pizca de esperanza de salvación. Una pizca, una minucia, una esquirla, una espina. Pues hasta esta esperanza acaba pinchando.

Es interesante observar a este Omero desde la perspectiva del viaje del héroe de Campbell. Pues si pensamos en los personajes de aquel Homero que sí tenía la H, si pensamos en que todos los personajes de cualquier novela son una versión de aquel Ulises, en este Omero sin H encontramos, más allá del antihéroe, a alguien cuya aventura es igual de ridícula que el personaje que representa. Su viaje es inútil y, además, inocuo, pues ni siquiera tiene la capacidad de obrar en el mundo ni para bien ni para mal. Su viaje de ida consiste en darse de boca contra una pared. Y, el de vuelta, en lo mismo, con el agravante de ser vejado por sus semejantes.

También desde este análisis de los arquetipos, resulta interesante comprobar que los personajes de esta novela, reunidos por accidente en El Cavernal, representan las antípodas de aquellos que se reunieron por voluntad en la nave Argos en busca del vellocino de oro. Estos, embajadores de un mundo heroico, conocían la misión que la vida les deparaba. Aquellos, en cambio, lo nuestros, embajadores de un mundo absurdo, esperan, avistan, buscan tropezando algo desconocido e insustancial que aplaque su desasosiego. Tan insustancial y desconocido como ellos lo son para sí mismos. A pesar de todo, la búsqueda persiste. Dicho de otro modo, el narrador todavía tiene fe en que los personajes tienen una historia dentro del sinsentido y que, contándola, va a revelar los secretos de un espejo colectivo: quizás un secreto anhelo espiritual que, avergonzado de sí mismo, se marchita en el espasmo de su propia autonegación.

Dividida en varias partes y formas de discurso, que multiplican su riqueza lingüística e imaginativa y propician hasta una trama policial, sobresale por su brillantez la correspondencia entre los internos y sus familias, donde Luis Mateo Díez logra páginas de inédita ironía a fuerza de plasmar una sinceridad imposible en la convención epistolar. Valga este fragmento:

«No me contestes, no quiero saber nada de nadie. Si os van mal las cosas es la mejor noticia, y la peor sería que la vida os sonriera».

Que dialoga con este otro:

«Querido hijo, qué pena tus noticias. Tenía la ilusión de no volver a saber nada de ti y confiaba en que las cosas no te fueran bien, de la misma manera que a nosotros nos van fatal»

Y remata esta frase de un telegrama:

«Eres parricida y yo viuda a mucha honra».

Este uso de la paradoja es constante en esta novela y en la voz narrativa de Luis Mateo Díez: afecta a la expresión del pensamiento, al impulso eléctrico que mueve los personajes a pesar de la inconsistencia que los habita, e, incluso, a las propias técnicas de la narración, las cuales, bajo una apariencia tradicional, están al servicio de contar lo extraordinario.

Como se dice en un momento de la novela, en Los ancianos siderales, resplandece una «necesidad de echarle imaginación a lo poco que nos queda».

En el caso de Luis Mateo Díez, es una mina inagotable y que, sin salir del mismo libro, no para de crecer con cada relectura. Por eso el lenguaje que su obra literaria va conformando se desplaza inevitablemente hacia el futuro.

Ahora celebramos su obra acabada sabedores de algo que ya quisieran muchos jóvenes para sí. Cada libro nuevo de Luis Mateo Díez propone un descubrimiento. Sideral.

Deja una respuesta