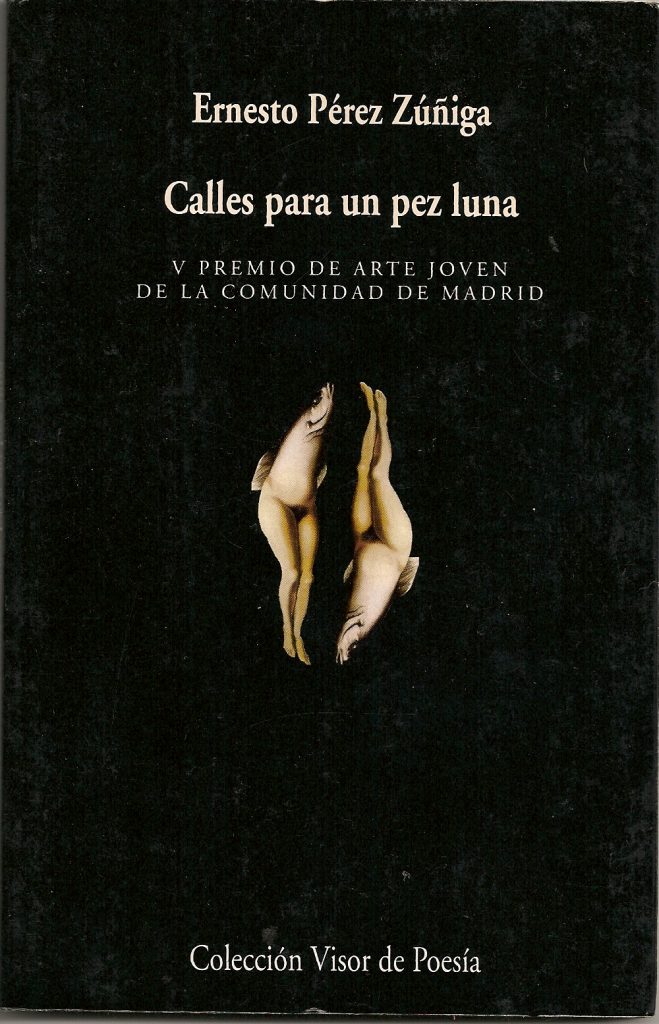

Premio de Arte Joven de la Comunidad de Madrid.

En Calles para un pez luna, el lector ingresa en un mundo sumergido, símbolo del nuestro, al que podrá asomarse por el cristal circular de un ojo de buey, y del que terminará participando plenamente a través de un recorrido guiado por las calles desoladas y estáticas de una ciudad fantasma.

En este ambiente acuático y opresivo, una escritura que naufraga —en hojas sueltas, en cartas flotantes—, a la deriva —y que deriva: pues cabe destacar la variedad rítmica de las composiciones, así como la proliferación de imágenes—, esboza la contraposición irreconciliable entre el agotamiento de un amor y la cotidianeidad que, sin tregua, prosigue.

El tono elegíaco de la primera parte, ubicado en un escenario submarino, a modo de infierno magmático, da paso a un sofocamiento aún mayor, donde la pérdida, el desamor y la soledad intensifican imágenes tanto de percepción de vacío como de disolución de la identidad. Se genera, entonces, una metamorfosis que cristaliza en un bestiario alucinado, acompañado frecuentemente de una dislocación del discurso. El ejercicio literario continúa y no se detiene hasta que la palabra poética se colma de una voz de ultratumba que fabrica sustituciones, falsas y artificiosas sustituciones, últimos fósiles de la aventura amorosa que nos remiten, como en un naufragio perpetuo, a los versos iniciales del libro.