|

|

Para ver publicación original Pincha aquí.

El camino de las fisuras

Poesía completa (Volumen I)

Javier Egea

Bartleby Editores, Madrid, 2011

Por fin. Fue lo primero que pensé cuando supe que se publicaba este libro. Hasta ahora teníamos que recurrir a viejas ediciones ahora difíciles de conseguir, o imaginar cómo hubiera sido aquella que, en vida de Javier Egea, se preparaba con el nombre de Soledades, y que nunca acabó de llegar, como si la historia –la suma de ellas- estuviera empeñada en segar el nombre y la obra de uno de los mejores poetas españoles de fin de siglo, nacido en el 52 y truncado en el 99. Por eso, la publicación de este primer volumen con los libros canónicos del poeta granadino, supone un acontecimiento literario de primer orden, una toma de conciencia sobre la niebla, inaugura el espacio de reflexión y de lectura que corresponderá durante este siglo XXI a Javier Egea.

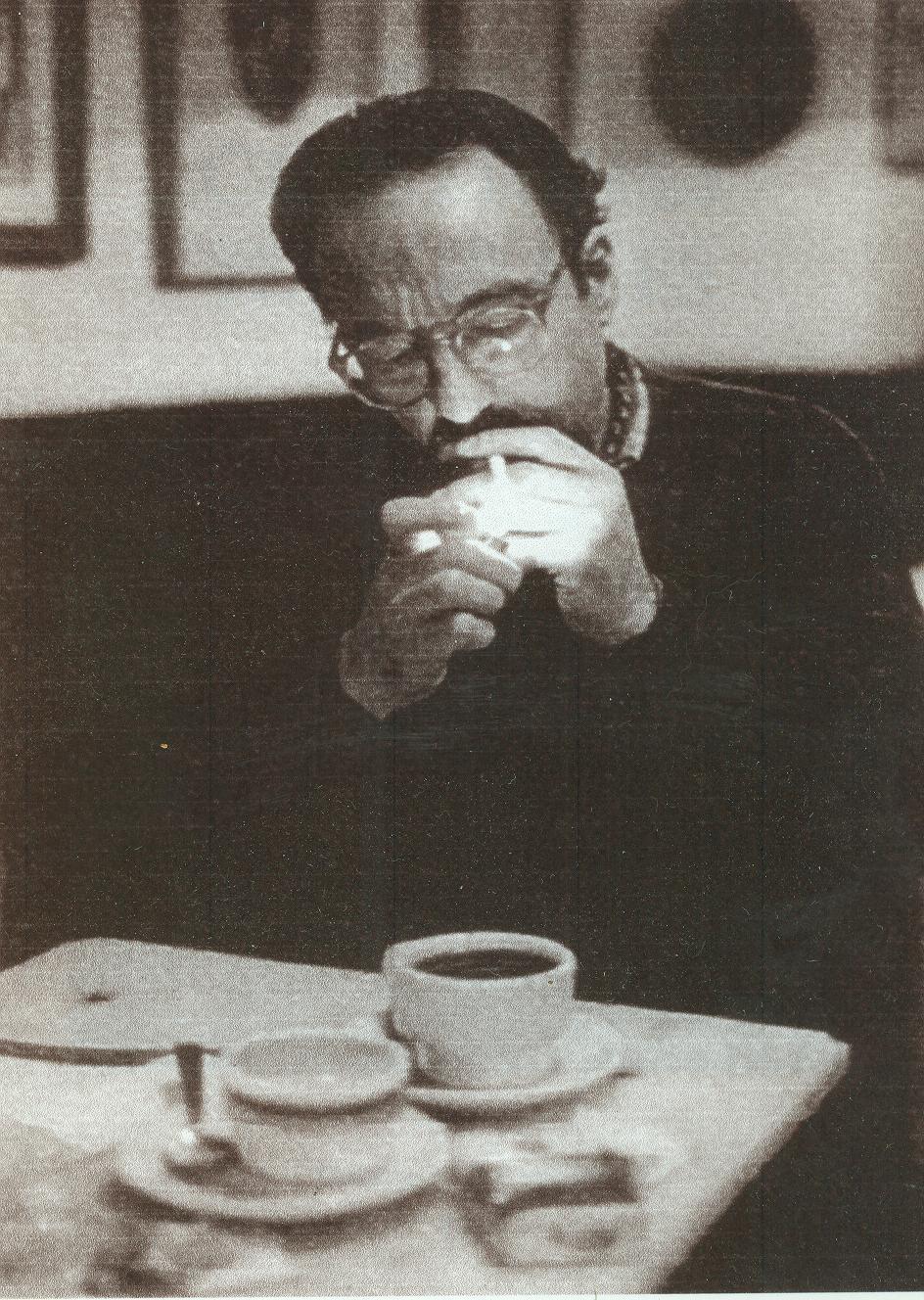

Cuando uno vuelve a leer, en orden cronológico, cada uno de sus libros, comprende que ninguna escritura es tan buena como para impedir la fuerza del desinterés o del olvido. Y, sin embargo, no era así cuando él vivía, en aquella Granada de finales del 80 y del 90, cuando algunos poetas casi adolescentes lo conocimos y lo frecuentábamos. Como escribió Borges en El hombre de la esquina rosada, “los mozos de la Villa le copiábamos hasta el modo de escupir”, la Villa, Granada, una ciudad que trataba una y otra vez reconstruirse a pesar de sí misma. “Tú que todo lo sabes/ sabrás que regresaron los vencejos/ y no han reconocido los aleros ni el patio/ y parecieran locos sobre tantas ruinas”, escribe Javier Egea en Paseo de los tristes. Había que escucharle a él -absolutamente musical, con una mezcla imposible de gravedad e ironía, “arcipreste”, le llamaba Alberti,- recitar sus versos en salas o en bares casi siempre abarrotados por jóvenes que encontrábamos en sus poemas maestría, estímulo, autenticidad, un espejo mejor que vislumbrar de puntillas. Ahora ese espejo está en manos de los lectores en una edición que, según Manuel Rico, en el necesario prólogo que sitúa y analiza la obra rescatada, “contribuye a corregir una gravísima irregularidad de nuestra historia poética, a saldar una deuda colectiva”. Sea en hora buena.

Manuel Rico establece algunas de las claves de la poesía de Javier Egea: “la subjetividad encarnada en lo colectivo y, a su vez, la conciencia crítica de lo colectivo entrañada en la subjetividad” (…), “una indagación en el amor a la luz de lo colectivo y en la experiencia de lo colectivo a la luz del amor”, y lo acaba definiendo como “un poeta mayor”, que en su último libro publicado en vida, Raro de luna, da forma a “las formas no conscientes de la experiencia”. Recoge, también muy acertadamente, una entrevista de 1985 donde Javier Egea afirma que ”el paisaje interior y el paisaje exterior siempre están relacionados”. Este volumen recoge en sus notas finales, a cargo de José Luis Alcántara y Juan Antonio Hernández García, variantes de los manuscritos y algunos pequeños textos que hacen viajar al lector en el tiempo, por ejemplo a la contraportada de la primera edición de Troppo mare, de 1984, que proporciona inesperadas pistas sobre el trabajo vivo del poeta: “muy pronto escogió el camino de las fisuras, tanto social como literariamente. (…) No bastaba sólo con una técnica depurada o con aceptar un compromiso social con la vida. Era necesario plantearse el funcionamiento ideológico de la literatura para llevar la intención poética a otro lugar que fuese el de las palabras (…), haciendo de la intimidad un objetivo, aunque desgarrado, campo histórico”.

Ese desgarro, esa emoción prensada en medidos poemas, recorre toda su obra y, al leerla, realizamos el viaje descendente de las creencias en determinadas banderas y en el yo colectivo, hasta la desconfianza en el yo, psicoanalizado y expresado en Raro de luna, como si cierta ciudad imaginada se fuera concretando en calles, mayores y complejas por ser reales, hasta desembocar a fuerza de desencanto en un espacio de soledad y extrañamiento,el piso propio, “¿cómo decir segundo B sin abismarse?”, ¿un cuarto propio?, ¿un yo fiable? No es extraño que sea un hotel el lugar elegido para el primer poema de su último libro acabado, Sonetos del diente de oro.

A cambio, para siempre, una voz propia, y un viaje poético en el que Javier Egea iba armado con un impresionante conocimiento de la tradición poética en lengua española, que actualiza en cada uno de sus libros: la poesía castellana y de los siglos de oro (en Raro de luna, libro cercano a procedimientos del surrealismo, incluye métricas de la lírica medieval y fantásticos “ovillejos”), Bécquer, el 27 de Alberti, Miguel Hernández, Vallejo, un Gil de Biedma, y también García Montero (compañero, junto a Álvaro Salvador, en la iniciativa de la “Otra sentimentalidad”) en Paseo de los tristes, como Pavese en Troppo mare.

Un caso especial es el de García Lorca, que recorre toda su poesía sin dejar de transformarse, ensanchando y adelgazando hasta el final, como un barro interno en las manos de un alfarero. El barro, sin duda, pertenece a Granada. Cita explícitamente a Federico en su primer libro, en el poema titulado “Intento de decir algo a Picasso” (escrito en noviembre del 71, a un mes de mi nacimiento), e implícitamente en A boca de parir, del 74, “Yo vivo en un lugar por encima del humo/ entre una tumba antigua y una palabra nueva” (una Casa, cercana al famoso barranco de Víznar), donde aparecen dos poemas contra la ciudad frustrante, “Ciudad del asedio” (Los ciegos acusaban los golpes de los muros/ y no podían abrirse las granadas”) y “Contra ti” (“Contra ti, ciudad mía, /disparo yo mis flechas/ al centro vulnerable de tu nombre: / al hueco de la envidia”). Es la ciudad de “Ellos, los vencedores”, en palabras de Luis Cernuda, recordadas en Paseo de los tristes para encabezar su propia glosa, “Ellos, los asesinos”, y en el mismo libro, afín, y con cita de García Lorca, otro célebre poema: “¿Sabe quién mató al señor Egea”. La influencia estética va acompañada de una clara conciencia del pasado, y en los libros de Javier Egea se puede leer también la crónica de unos ideales que en la transición se intentan construir contra la propia historia, a pesar del lastre y de los herederos de la ciudad, y que poco a poco van fracasando en la normalidad de la sociedad de consumo.

La denuncia lanzada contra Videla en Argentina 78, de 1983, no puede ser leída sin pensar en la todavía muy reciente dictadura española: “¿quién eres tú sino la vida rota/ sino toda la muerte vestida de payaso”; ni en Troppo mare, dejar de percibir percibir las frustraciones de ese impulso, “tanta historia y vencida”, “ya mensaje dormido”, “inútiles las manos”, aunque sin perder todavía la fe en un sueño colectivo, un sueño que no es ajeno el refugio del amor: ”Porque la piedra canta submarina/ y en cantiles submarinos sueña a veces/ un devenir de tromba sin estribos”. “Sin ti polvo, ceniza. Sin vosotros la nada”.

Pero ya en Paseo de los tristes, de 1982, se presenta como la secuencia de un desencanto: “¿ A qué vienes, mi amor, si ya no hay nadie,/ no quedamos ni un perro ni una espiga,/ si se han desmoronado las banderas,/ si todo sucumbió frente a tus ojos?”. En estos mensajes, en poemas construidos como epístolas, la ciudad es el personaje principal donde hay que vivir “ignorando la clase oscura en que nacimos”, “condenados a vivir una historia perdida/ de explotación y soledad, de muerte enamorada”. Una ciudad donde el poeta sigue contemplando a un “ellos”, que “van de regreso como de costumbre/ hacia los torpes refugios que vende el capital/ a cambio de silencio.” Grandísimo, poeta, como Rodrigo Caro en las Ruinas de Itálica, Javier Egea construye en Paseo de los tristes el gran poema de un fracaso: la construcción de un tiempo ya no posible, el de los sueños y de las banderas, la consolidación de una sociedad que venía desencantando la transición desde el franquismo, la nuestra, la misma que se ha lanzado hace unos meses a gritar su cansancio (aunque sin hacer memoria).

En Raro de luna, de 1990, uno de sus libros más originales y perturbadores, la desconfianza hacia el “ellos” exterior se ha vuelto un verdadero extrañamiento, una amenaza que se ha vuelto inconsciente, un enemigo interior, que aparece como figura extranjera, en su forma fantástica de monstruo, “¿Quién entra en la casa?”, “¿Quién anduvo en mis ojos?”, en la que el sujeto, a fuerza de escisiones, se convierte también de alguna manera en mosntruo, en “Raro de luna/ como de nadie/ a todas horas/ interrogándome”. Va a comenzar el momento de la renuncia absoluta, “Soledades al filo de la pólvora”, a la materia que nos rodea y a la propia, de la renuncia a la ciudad por la que “va tocado del ala el negro conde”, de la renuncia también al escondite del monstruo, el poeta. Javier Egea grita desde las Habitaciones de Louis Aragon: “No No era éste el lugar ningún lugar nunca más un lugar”, ya imposible la confianza en las ciudades, el sueño colectivo de vivir, y también en el refugio de uno, ese segundo B, “¿cómo decir segundo B sin abismarse?”. La desconfianza en la solidez del yo empieza a ser absoluta: “Algo se desvanece/ alguien sitiado por las profundas iniciales”.

A este libro, que viene del psicoanálisis, escrito desde cierta afinidad, por partes, con el surrealismo de un Diván del Tamarit, pero mirando, más que a las casidas, a las canciones de nuestra lírica medieval pasadas por el siglo de Oro, el 27, y ya por Javier Egea, en su personalísima voz, le sigue, escrito con el mismo rigor, los Sonetos del diente de oro. En él, sin abandonar el simbolismo, acrecentando la ironía presente en algunos poemas de Raro de luna, se incorpora cierto Borges, se reafirma una atmósfera de tango ya célebre en el poeta, con guiños a la novela negra y quizá al cómic: ”ríe una máscara que señala el camino”. “La sombra que reclama su parte de fortuna/ y le pone delante de los ojos la oscura/ soledad del espejo”

Eran una despedida espléndida y nosotros, sin saberlo, se los escuchábamos recitar en la Tertulia, por ejemplo, con la voz entre seria y juguetona, la misma que, luego, en la conversación iba a reír una acidez.

Sólo una vez lo volví volverse muy serio, hacia mí, que tragué saliva. Era en su casa y le había enseñado un poema donde había una palabra, “culpables”, que tachó, con una sola explicación: “No los hay”, dijo, “los culpables no existen”.

Me acuerdo ahora, cuando vuelvo a recorrer su obra con otra distancia, demasiada, para el entendimiento. Nunca es posible atraparlo del todo, siempre va huyendo, como un animal vivo, que se rebela ante cualquier encierro. Entonces también viene el recuerdo de otro verso, que escribió para definir parte de lo mejor de nosotros mismos, la “poesía,/ pequeño pueblo en armas contra la soledad”.