Publicado originalmente el 2 de septiembre de 2020 en Zenda.

Amistad de la muerte. Ernesto Pérez Zúñiga

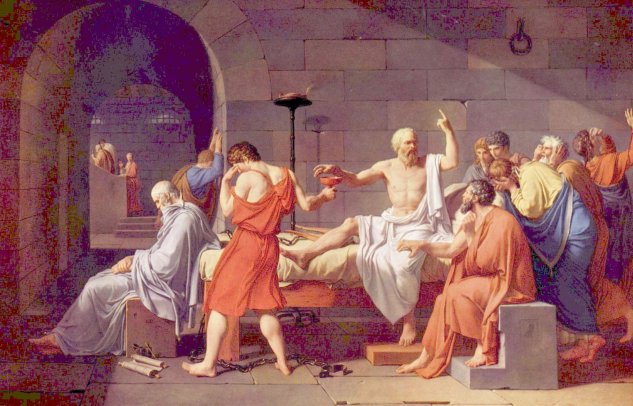

La muerte de Sócrates. Jacques-Louis David

Me pregunto cuántas cosas dejaríamos de hacer si no existiera la muerte. Probablemente, no consideraríamos necesario empeñarnos en casi nada. No existiría gran parte de las obras literarias ni desde luego los museos, cuyas obras seguirían siendo propiedad de sus autores, en el caso de que hubiesen considerado oportuno el esfuerzo para llevarlas a cabo.

Valle-Inclán lo expresaba así en una conferencia de 1926: «Porque sabemos que tenemos que morir, nos esforzamos en sobrevivir y en crear belleza y arte». Él desde luego lo consiguió con creces y por eso lo seguimos leyendo ahora. Lo seguimos viviendo, podría decirse, porque él como todos los artistas y creadores que admiramos guardan una vida latente en sus obras que nosotros activamos al leerlas o al contemplarlas o al escucharlas en el caso de la música. Podríamos definir incluso el arte como «aquello que hace vivir a sus autores por encima de su muerte».

Y también podríamos concluir que la muerte es condición indispensable para la existencia del arte. Sería espantoso que, pasados los siglos, Cervantes siguiera llenando los escaparates de la librerías con nuevas novelas y que Beethoven hubiese compuesto ya varios centenares de sinfonías. Los aborreceríamos, seguramente. Y ellos, tal como hicieron, preferirían haberse muerto. La muerte posibilita la renovación artística y, por supuesto, algo muy obvio: la renovación de la vida.

Tampoco haríamos otras muchas cosas si la muerte no existiera. Para qué mejorar algo, contribuir a otros, para qué evolucionar o aprender. Si no fuésemos a morir, no nos cabrearíamos con las injusticias. Ya habría tiempo para arreglarlas. Me imagino que el mundo colapsaría por la inacción de una especie perezosa y que se iría amontonando, en su crecimiento exponencial, en cada metro libre del planeta. No tendríamos retos, salvo los problemas de espacio. Quizá no amaríamos tampoco. Porque el amor solo sabe prender su anhelo de eternidad en la fugacidad del tiempo.

En realidad, eso es la especie humana: fugacidad con anhelo. Y, aunque no nos guste en absoluto, esa mezcla es el combustible de todo lo que somos capaces, a favor y en contra. Podríamos definir la muerte como aquello que nos hace vivir. Lejos de ser nuestra enemiga, la muerte es el único camino por el que la vida puede transitar. Por lo que, por mucho que nos sentimos robados y dañados por ella, debemos profesarle nuestro agradecimiento, y proponerle una reconciliación urgente a cambio de que nos trate bien durante el resto de la vida.

La amistad con la muerte siempre ha sido provechosa para mirar nuestras vicisitudes plenos de conciencia y también para marcharnos del mundo con dignidad. Valle Inclán nos enseñaba a mirarlo con la perspectiva de la otra ribera, «como deben ser las conversaciones de los muertos al contarse las historias de los vivos». Mucho antes, Platón narraba así la muerte de Sócrates: «˝A al menos estará permitido, como es en realidad un deber, hacer oraciones a los dioses a fin de que bendigan nuestro viaje y lo hagan feliz. Esto es lo que les pido. ¡Así sea!˝ Después de haber dicho esto, se llevó la copa a los labios y la bebió sin el menor gesto de dificultad ni repugnancia, apurándola.»

Sócrates apuró la bebida de su muerte porque antes había sabido apurar cotidianamente la copa de la vida. Había sido condenado por un tribunal. Me pregunto qué hubiera hecho ante una enfermedad que le impidiera ser él mismo, seguir pensando y evolucionando. Mi apuesta es que también habría pedido la cicuta u otro tipo de eutanasia, y que hoy le admiraríamos igualmente por ello. Pues, igual que nos sobrecogemos con las muertes prematuras y violentas, las aceptamos cuando consideramos que el tiempo de una persona ya se ha cumplido. Y llegamos a celebrarlas si alguien ha sabido morir con alegría y con serenidad, apaciguado con su pequeña historia.

La muerte es la gran transformación. Imagino la vida como una crisálida donde el ser que se va configurando en su interior estalla en lo invisible. No sé adónde va. Pero sé que en ese vuelo desprende la esencia -sí, como el polvo de las alas de mariposa- de lo que ha conseguido ser durante sus años en este planeta.

Los órficos se acompañaban en la tumba de una laminilla que indicaba el itinerario que les esperaba detrás de la muerte, con detalladas indicaciones para no perderse:

A la izquierda de las mansiones de Hades encontrarás una fuente

y a su lado se yergue un ciprés blanco en lo alto,

a esa fuente no te vayas a acercar demasiado.

Enfrente hallarás otra, de agua fresca que brota del manantial

de Mnemósine. Allí hay unos guardias.

Diles: soy hija de la Tierra y del Cielo estrellado,

y vengo muerta de sed, dadme ahora

el agua fresca que brota del manantial de Mnemósine.”

Y ellos te darán de beber de la fuente divina

y después reinarás junto a los demás héroes.

Quizá no creamos ya en los héroes. Y pensemos que es igual la fuente del ciprés blanco que el manantial de la memoria, el que nos permite recabar lo aprendido. Quizá a la gente de nuestra época les baste recordar un solo verso, al que le podemos añadir un nuevo:

Somos hijos de la Tierra y del Cielo Estrellado.

Y hemos comprendido la amistad de la muerte.