El esperpento es una mirada estética que arranca de la decepción por el ser humano en sociedad y, por tanto, de una falta de respeto –en el sentido de pavor, en el sentido de un sobrecogimiento lleno de afinidades- hacia el valor de sus acciones históricas. La lupa del esperpento va sobrevolando el mapa de nuestra Historia.

Es un fenómeno estético fundamentalmente moderno, pero pueden hallarse pinceladas de su manera de mirar, entre muchos, en el Satiricón, en el Libro de buen amor, en la picaresca, en algunos momentos del Quijote durante los cuales los personajes se convierten en fantoches; en la literatura burlesca del siglo de Oro, en los Sueños de Quevedo, en el escritor que lo imitó un siglo más tarde, Torres Villarroel; en la pintura negra de Goya, en sus grabados. De esta lista puede inferirse que el esperpento está enraizado en la tradición estética española. Acaso los españoles nos decepcionamos con anterioridad a los demás y retratamos nuestras debilidades a través de otras formas que venían a configurar un camino derivado del exceso del barroco, del barroco que huye hacia delante desde el horror del vacío. Vienen a la cabeza para desmentir la españolidad esperpéntica las imágenes de los cuadros del Bosco, algunos lienzos del expresionismo europeo; Woyzek, obra teatral de Georg Büchner, que murió en 1837, o este famoso fragmento del Macbeth:

“La vida es una sombra que camina, un pobre actor que en escena se arrebata, se contonea y nunca más se le oye. Es una historia contada por un idiota, llena de ruido y de furia, que no significa nada”.

Para mí el esperpento parte de una visión como ésta –aunque no sea la única posible y aunque, por supuesto, Shakespeare no escribía esperpentos-; diferente a la definición del esperpento como burla a través del arte o simple deformación.

Más que con los “cómicos” que intervenían en los dramas del Siglo de Oro para burlarse de un personaje principal y divertir al público, el esperpento tiene relación con los cuadros de Valdés Leal que hoy permanecen en el Hospital de la Caridad de Sevilla sobre la tumba del vividor arrepentido Juan de Mañara: Valdés Leal (In Ictu Oculi, Finis gloriae mundi) nos enseña las ricas ropas de los poderosos de la tierra, nobles y eclesiásticos, desparramadas en una sala oscura bajo los pies del esqueleto que nos advierte sobre la vanidad de todos nuestros afanes de grandeza, la vanidad de la Historia. Retratados minuciosamente los ropajes, vacíos ya de todo lo humano pero señalando sin cesar su anterior presencia, la advertencia es brutal, porque supone una desacralización de la actividad humana, especialmente la que tiene que ver con nuestra dimensión social, imprescindible para que surja muchos años después la mirada del esperpento puro.

(El estilo esperpéntico prefiere una estilización del lenguaje donde contrasta mejor lo que la lupa deforma. Quizá es lo que queda de esa angustia barroca que huía del vacío llenándolo de materia; en el esperpento ese vacío se construye, se malfigura).

Es un proceso que se va fortaleciendo a lo largo del siglo XIX (Goya muere en 1828): la cantada muerte de Dios implica la muerte de la divinidad del hombre. Y si durante la época romántica todavía el arte se ha salvado de la hoguera de la desacralización, Baudelaire en un escrito de 1865 ya esboza una suerte de esperpento sobre la Aurerola perdida, o pérdida de la aureola.

El ensayista estadounidense Marshall Berman en su libro: Todo lo sólido se desvanece en el aire (Siglo XXI, 1988), analiza dicho poema en prosa de Baudelaire:

“El desenlace de Baudelaire, en el que la aureola del héroe se desliza de su cabeza y rueda por el fango –en vez de ser arrancada con un gesto violento al estilo de (…) Shakespeare- evoca el vo-devil, la farsa, las pantomimas metafísicas de Chaplin y Keaton. Apunta a un siglo en que sus héroes aparecerán vestidos de antihéroes y cuyos momentos más solemnes de verdad no sólo serán descritos, sino realmente experimentados como payasadas, como rutinas de teatro de variedades o sala de fiestas”.

El esperpento, tal como lo conocemos hoy, no hubiera sido posible si esta concepción desacralizada acerca de las relaciones del ser humano con la vida, sobre todo del ser humano en sociedad, no se hubiera ido afianzando ideológicamente a través de la literatura y del arte, una concepción que es una de las bases fundacionales de la modernidad (y que continúa desde Dostoievski a Samuel Becket, de Orson Welles a Jeunet y Caro, y que Orson Welles me perdone).

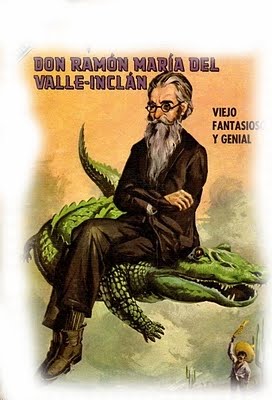

La propia obra de Valle Inclán refleja esta deriva ideológica, que en su caso supone una transformación evidente de su estilo y de su manera de concebir el movimiento de sus personajes; desde el regodeo en la vitalidad malditista del Marqués de Bradomín hasta la guiñolización de los innumerables personajes históricos que pululan por el Ruedo Ibérico.

Los espejos del callejón del gato son las primeras lupas del esperpento; detrás de cada uno de los espejos se oculta el ojo agudísimo de Valle Inclán, que contempla la deformación de aquellos que se miran en ellos. Aquí se define el esperpento como una estética que nace en un callejón –sería imposible que naciera en un bosque-, como una estética ciudadana y peatonal, que se corresponde con los habitantes de una sociedad concreta; de una condición humana concreta y perdida en un tiempo edificado entre hormigones. La borrachera de Max Estrella y don Latino, el fondo del vaso del que hablan, apuntan hacia otra de los direcciones del esperpento: una irracionalidad latente en los objetos que retrata, un embrutecimiento que obedece a impulsos del que sus protagonistas no están del todo avisados.

Pero quizá mi definición favorita está en Los cuernos de don Friolera: Don Estrafalario le dice a don Manolito: “Mi estética es una superación del dolor y de la risa, como deben ser las conversaciones de los muertos al contarse las historias de los vivos (…). Yo quisiera ver este mundo con la perspectiva de la otra ribera”.

La definición de Luces de bohemia estaba fundamentada en una realidad social.

La de Los cuernos de don Friolera va un paso más allá, de hecho se va al más allá, a un punto de vista metafísico: la visión de los hechos humanos se establece desde fuera del mundo, desde el plano de la muerte, la distancia total, desde donde el narrador observa sin prejuicios pero también sin lo que se suele entender por “realismo”, por el sencillo hecho de que su visión se produce sobre un promontorio que no pertenece a lo que entendemos por realidad. Las consecuencias inmediatas son:

– La mirada desde la muerte –que ya anunciaba Valdés Leal- no tiene prejuicios: observa con distanciamiento las acciones humanas, presentándolas con otra objetividad.

– Sin embargo, con la distancia, la lupa del esperpento necesita más aumentos y deforma más aquello que mira.

– A la vez, la mirada desde la otra ribera, es sobre todo transcendente: por esta razón, la estética que surge de ella es mucho más simbólica que satírica.

“En charcas de sangre, cantaron su triunfo las ranas del orden”. Esta frase de Valle (que pertenece al Ruedo Ibérico) sería una buena síntesis de este esperpento “desde la otra ribera”: la crueldad y la brutalidad del poder que se ejerce como una especie de instinto animal, sin sentido, ridículo desde la distancia moral desde la que se contempla. Esta construcción metafórica tiene una efectividad mucho mayor que el retrato de los protagonistas de la represión como meros fantoches o marionetas con pistolones.

Este tipo de consideraciones, que había ido intuyendo en mis lecturas de Valle, se me volvieron conscientes conforme escribía mi primera novela.

Santo diablo se inspira en en las condiciones sociales y en los personajes que protagonizaron o precedieron, décadas antes, nuestra Guerra Civil (Vulturno es Ronda; Ambusta, Acinipo; Cañoncito Pum, un terrateniente andaluz que se ganó el apodo instalando una ametralladora en su coche; Mateo Cristalina y Manuel Juanmaría, los anarquistas que imprimían periódicos clandestinos desde finales del XIX y los repartían entre los jornaleros que trabajaban a cambio de miseria).

Pretendía seguir las claves estéticas que usó Valle en las tres novelas del Ruedo Ibérico, que narran el período del reinado de Isabel II, retratan su corte de visionarias y petimetres, y aventuran cómo se rebelaron militares y revolucionarios en distintas partes de España. Me parecía que su visión impresionista y esperpética de la Historia podía llegar con más fuerza al corazón de los sucesos y del comportamiento de sus protagonistas. En un momento en que las librerías estaban llenas de novelas históricas potenciadas por las editoriales como fenómeno comercial, sentí que la novela que tenía dentro acerca de la guerra civil debía alejarse lo más posible de aquel modelo y, buscando una concepción de realismo más amplia, escribir una fábula donde tuviera cabida otra polifonía.

El distanciamiento y la deformación de claroscuro sirven para enfocar la esencia de embrutecimiento que esconden la ambición, el interés y los resortes de la voluntad y la barbarie de gran parte de los personajes.

La narración esperpéntica esculpe bajorrelieves sobre la narración realista para destacar los tópicos y los mitos de las clases sociales, la ingenuidad de ciertos discursos revolucionarios; para destacar aún más, porque más se prestan, la retórica y los mensajes ideológicos de los vencedores que se transmitieron como patrones de comportamiento durante décadas del último siglo español.

Pero un esperpento contemporáneo busca algo más que la expresión última de la realidad a través de la deformación: trata de hacer reaccionar químicamente los elementos subconscientes y conscientes de la mente del lector, usando en la escritura la herencia moral e ideológica recibida por nuestra Historia más reciente.

Cada lector puede recibir y volver a deformar el esperpento según su propia memoria e idiosincracia. Cada lector obrará (reaccionará) sobre la narración según su propia postura –consciente y subconsciente- respecto a ella. En este sentido, el esperpento se convierte en un mecanismo vivo de indagación, reflexión y denuncia sobre nuestra Historia.

El término “novela histórica” guarda una paradoja, es un oxímoron tramposo, porque no parece serlo. Un novelista se rige por las reglas de la ficción y de la subjetividad, mientras que el historiador debe obedecer a la búsqueda de la verdad desde un punto de vista puramente objetivo. La Historia puede llegar a ser un argumento literario, pero entonces queda bajo la fuerza gravitatoria de la invención. Solo ella, la invención, establecerá el lugar que los acontecimientos históricos ocupan en el juego de las palabras. La fidelidad a los hechos históricos puede destrozar (o no) la verosimilitud de una novela. En una novela manda la relación de la ficción con el lenguaje. Los argumentos en sí importan menos que las palabras.

No creo que los novelistas deban buscar argumentos en la Historia. Es ella, la Historia, la que nos busca. Nace como una fuente inevitable en la mano de los novelistas, uniendo memoria, inconsciente y toma de conciencia. Me hice novelista con Santo diablo justo porque necesitaba explicarme, imaginar y contar una historia que, sin haberla vivido, formaba parte de mi herencia tanto como el idioma con el que hablo y escribo. Entre dicha herencia, encontré la lupa del esperpento. Su óptica lingüística, su estética consciente, resulta uno de los instrumentos más creativos y eficaces -todavía nuevo Valle-Inclán- para contemplarnos en el pasado.

(publicado en papel en la revista El rapto de Europa, nº 16).